よく晴れた午後だった。太陽が私の真上にあるもんだから、おばあちゃんに言われた帽子をかぶっていきなさいを無視したことを後悔したりしながら、なまぬるい風が吹いていくなかを小走りで進んでいた。

理科の教科書を閉じながら先生が、芋虫を捕まえてこれる人を捜したから、私は普段は机の下にしまっている手を控えめにあげた。私の他にも五人くらい手をあげていたから、みんなで一、二匹持ってこようという話になった。肩からさげた虫かごが揺れて足にあたる。かごの中の芋虫は、教科書に載っていたのと似ているから、きっとモンシロチョウの幼虫だ。この一匹を学校に持っていけば、私のしごととしては完成なのだけれど、完璧ではない。もっと可愛くてきれいな、アゲハチョウの幼虫を学校に持っていきたくて、家に帰るのを迷っていた。

いつも通学路として使っている住宅街。お休みだけれど皆遊びに行っているのか、ちょっと静かだ。白い壁の家の庭に、アゲハチョウの幼虫がいっぱいついている木があるのは、朝と夕方の登下校で知っていた。だけど塀の向こうにあるから、幼虫をとるにはピンポンを押さないといけなかった。知らない人は少しこわい。学校でも、知らない人についていっちゃ駄目だとよく言われている。だけど私はサナギから出てくるアゲハチョウを見たくて、それとクラスの子たちにもすごいねって言われるのを想像して、ドキドキしながら塀にくっついているピンポンのボタンを押した。

返事がない。留守なのだろうか、もう一度押そうか。悩みながらふと見上げると、二階の窓、カーテンの隙間からこちらを見下ろすお姉さんと目があった。

人が居た! なんだか嬉しくなって手を振る。そうするとお姉さんはカーテンの向こうに引っ込んでしまった。すこしして、ばたばたと階段を下りるような音が聞こえた。知らない人と話をすると思うと今更だけれど緊張してきて、芋虫がほしいってどうしたら上手く伝えられるのか少し焦る。鍵をふたつ開ける音のあとに、ガチャリと重たそうなドアが開いた。でてきたのは、髪の左側がはねている、パジャマ姿のお姉さん。

「……こんにちは?」

「こ、こんにちはっ」

不思議そうに口を開いたお姉さんに、挨拶を返す。それから、肩からさげた虫かごを胸の前に抱いて、息を吸った。

「っあの、学校でチョウチョの芋虫を捕まえてくる……勉強があって、よかったらそこの木の芋虫を取らせてくれませんか」

ドキドキしながらそう言うと、お姉さんは控えめに微笑んだ。

「うん、いいよ。おっきいの取りたい?」

「うん、あっ、はい!」

「オッケー、ちょっと待っててね。裏に脚立があった気がするんだあ」

「きゃたつ?」

「うんうん。ハシゴの小さいのみたいなやつ」

素足にぶかぶかのサンダルを履いてお姉さんが外へ出てくる。眩しそうに片目をつむって、それから家の後ろ側? に消えていった。ガタガタと少し音がして、待っているとハシゴの小さいのを持ったお姉さんが戻ってくる。

「チョウチョの授業いいね、楽しい?」

「楽しい!」

お姉さんはにっこり笑うと、よっこいしょ、と言いながら木の下にきゃたつを置いた。

「この木……レモンの木なんだけど」

「くだもののレモン?」

「そうそう。今はあんまり手入れしてないから実らないけどね。ほらここの上、わたしの部屋があるのね」

「さっきお姉さんがいた窓のところ?」

カーテンが少しだけ開いた窓を指差すと、お姉さんは頷いた。

「部屋からね、大きい子が見えたんだな。お姉さんがんばるから応援してて」

「わ、私も手伝う」

「危ないからだめ~」

お姉さんは笑いながらちょっと危なっかしくキャタツにのぼって、レモンの木よりも少しだけ背が高くなった。

「葉っぱも持っていく?」

背の高くなったお姉さんが私に問いかけた。見上げると、ちょっと眩しい。

「えっと、あると嬉しい……です」

「そっかそっか、待ってね、じゃあハサミで枝ごと切っちゃおう」

「いいの?」

「うん。手入れもろくにしてないから」

キャタツから下りたお姉さんが、また家の裏側に行って、錆びて茶色いハサミを片手にすぐに戻ってきた。

「学校楽しい?」

片足をキャタツに引っ掛けながらお姉さんが尋ねる。

「……お姉さんは楽しくなかったの?」

「えっ、何で?」

「えっと、なんとなく、さっきも聞かれたから」

「うーん、そっかあ。そうだねえ」

キャタツの一番上、ハサミで葉っぱを掻き分けながらお姉さんが首を傾げる。

「お姉さんはあんまり学校に行かなかったんだよね」

「なんで?」

「んー、なんでだろうね。病気かなあ」

「……お姉さん、病気なの?」

「うん」

見上げた先の、キャタツに乗ったお姉さんの顔がすこし寂しそうだったから、なにか慰めになるような言葉をかけたくて、口を開くと同時にバチン、と枝を切る音が響いた。

「うんうん、いい感じに切れたよ」

よっこいしょ、とお姉さんがキャタツを下りる。それから、おおきな幼虫がついている枝をこちらに向けて「これ、虫かごに入るかなあ」と言った。あわてて、無意識にずっと抱えていた虫かごを差し出す。

「こ、これ!」

「入り口がちっちゃいかな、もう少し小さく切る?」

「ううん、大きいフタも開くから大丈夫」

小さめの、虫を入れる方じゃなくて、パッチンと留まっている大きい方のフタを開けると、お姉さんが切った枝が斜めにちょうど収まった。

「可愛い幼虫さんが先に居たんだね、一緒にして大丈夫?」

「すぐ帰るからへいき、ありがとう! あっ、ありがとうございます!」

わたわたと言い直すと、お姉さんは小さく笑った。

「綺麗なアゲハになるといいね」

「うん、クラスで大事に育てるからね、あのね」

「なーに?」

虫かごをぎゅっと抱きかかえる。レモンの木と食べかけの葉っぱ。多分、今まで見た中で一番おおきな幼虫。息を吸って吐いてから声にする。

「この幼虫が綺麗なアゲハになったら、お姉さんの病気も治るよ」

私がそう言うと、お姉さんは驚いた顔をして、それから眉を下げて笑った。

「そっかあ。うん。大事にしてね。ありがとう……」

「ううん、えっと、こちらこそありがとう?」

「いえいえ。気を付けて帰るんだよ」

「うん!」

お姉さんがゆったりと手を振るから、私はいっかい大きくお辞儀をして、それから手を振った。お姉さんはやっぱり小さく笑っていた。

お姉さんにもらったアゲハの幼虫はクラスの皆からもおおきいと大人気で、教室の後ろに置かれてからすぐにサナギになった。モンシロチョウの幼虫は、ほかの皆も同じような大きさをたくさん持ってきたから、どれが私のかわからなくなっていた。教室の後ろに置かれた大きなふたつの虫かごを、毎日毎日のぞきこんだ。アゲハチョウって綺麗だ。模様も綺麗だし、色も黄色かったりちょっと青かったりする。羽化したら、きっとすごくきれいだ。

ある日の朝、学校へ行くと先生とクラスの皆が虫かごの前に集まっていた。なにかチョウチョが羽化したのかなって、ランドセルを背負ったまま皆のところに歩いていった先生が私に気付いて、なんだかとても、かわいそうって目をした。皆がそろそろと退いてくれて、虫かごを覗き込む。ブブブ、と、すこし怖いくらい羽を震わせた、アゲハチョウではない虫がそこにいた。先生が私の肩に手を置いて、キセイチュウ、と言うんだと説明をしていたけれど、私にはよくわからなかった。あまりわかりたくなかった。ぼうっと授業を受けていたら、一日が終わっていた。通学班の皆で、通学路を通って皆で帰る。横断歩道を渡ったら、ぽつぽつと小雨が降ってきた。傘を持っているとか持っていないとか皆が話している中で、私はお姉さんの家の前を通るのがすごくこわかった。幼虫のことを聞かれたらどうしようって、ずっと考えていた。住宅街にはいると、班の子のひとりが声をあげた。

「救急車だ!」

「だれかケガしたのかな?」

その声を聞いて、ゆっくりと顔をあげた。お姉さんの家だった。私は走った。班の子がおい、とか、名前を呼んでくれたりとかしたけど、それよりも救急車が気になって、走った。小雨がほっぺにあたる。風も冷たい。今日ってこんなに寒かったんだ。ちょっとしか走っていないのに、心臓がバクバクした。

金色のシートをかぶせられた人みたいなのが、タンカに乗せられて、救急車の中に運ばれて言った。お姉さんのお母さんみたいな人が、真っ青な顔をして続く。近づこうとしたら、救急隊のひとにだめだよと優しく言われた。

「だいじょうぶ?」

班の子たちが心配してくれているけど、私は何も言えなかった。隣の家の人が、玄関に出てきて救急車をチラチラと見ている。

「ねえあれ、お姉さん!? 隣のうちのお姉さん!?」

「えっ……ええ、この時間は奥さんと娘さんしか居ないと思うけど……」

大声でかけよった私に驚きながらも、隣の家の人は話してくれた。

「お姉さんの病気、ひどいの?」

「えっと……わからないわ、娘さん家からほとんど出で来ないみたいだし。うちの子と同級生だったんだけど、その頃から休みがちだったわねえ。まさかとは思うけど自殺でもしたのかしら……あらあらごめんなさいね、ウソよ、変なこと言ったわね子供に言うことじゃなかったわ、忘れてね」

ぺらぺらと話していた隣の家の人は、私の顔を見るとささっと家の中に入ってしまった。班の子たちが、友達なのかとか、治るといいねとか声をかけてくれたけど、私は、うん、うん、と返すことしか出来なかった。班長さんは心配して、いつもは分かれ道でさようならするのに家まで一緒に帰ってくれた。玄関をあけてただいまと言うと、リビングからおかえりと返ってくる。くつのマジックテープをはがしていると、手の甲に水が落ちてきた。自分の目からこぼれた涙なんだって気付いたら、わんわん声をあげて泣いた。びっくりしたお母さんがとんできて背中を叩いてくれるから、ずっと、わんわんと、声をあげて泣いた。

あの日から、小学校を卒業するまで、お姉さんの部屋のカーテンが開いていることはなかった。ずっと、ずっと、ぴったりと閉まっていて、少しも開いた気配がなかった。毎日住宅街を見上げて帰った。少しもカーテンは動かなかった。そのうち私は中学生になって通学路も変わり、住宅街を見上げて歩くことはなくなった。だけど、アゲハチョウを見る度に思い出す。食い散らかされたであろうおおきな幼虫のこと、あの日のお姉さんの小さく笑った顔。綺麗なアゲハになったらお姉さんの病気も治るよ。無責任な言葉だと思う。あの言葉でお姉さんを少しでも救えなかっただろうか、それとも傷をつけたのだろうか。子供の安易な思いつき。罪悪感が癒えない。

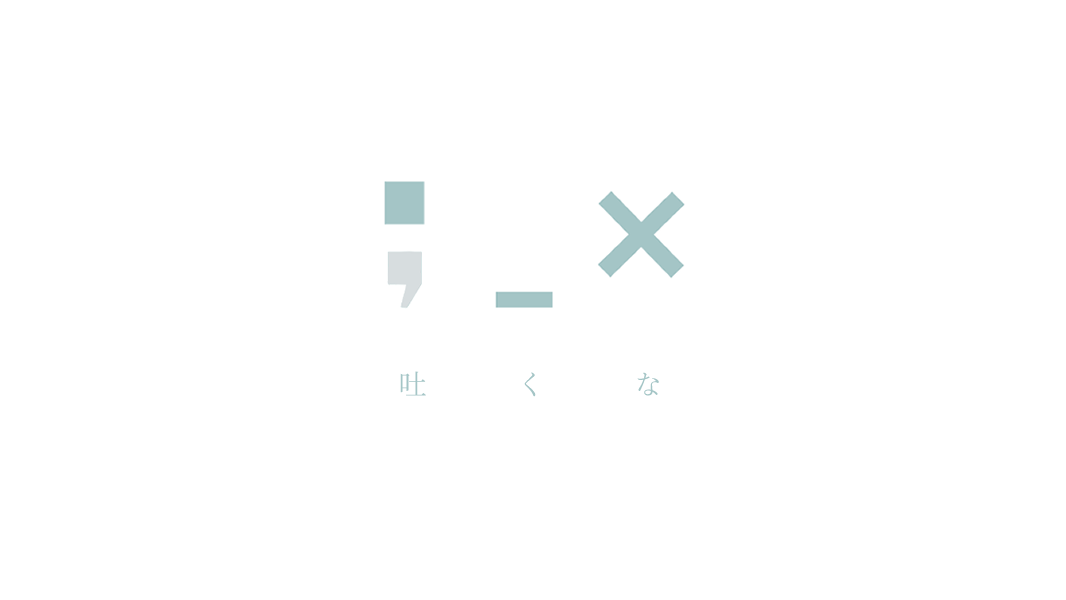

時々、休日には散歩だと嘘を言って、小学校の通学路を歩いた。レモンの木は変わらずそこにあるけれど、なんだかあの時よりずっと背が低いような気がした。白い壁は少しだけかすんで見える、実際汚れたのかもしれない、わからない。インターホンを押す勇気は、今の私にはなかった。どれだけ心臓が鳴ってうるさくても、インターホンを押す勇気は。いつものように二階を見上げると、カーテンに手がかかって揺れた。ドキリとする。頭のてっぺんからつま先まで金縛りにあったかのように動けなかった。眼球の一ミリも動かせなかった。窓を見ている。カーテンが開いた。ひと一人分の大きさ開いた。嘔吐きを耐える。胃酸が逆流した食道が痛い。突き刺すような胸の痛みとはこの事か、どこか他人事な事を考える。くたびれたパジャマを着て、髪の左側が寝癖ではねていた。お姉さんが、虚ろな目でこちらを見下ろした。あの日みたいに手を振るなんて、もう出来なかった。目がおかしい。焦点がまともにあっていなくて、こちらの事などまるで見えていないかのように彼女は私を通して空虚を見つめている。小さな笑みさえもなくなっていた。耳元で心音が響いている。お姉さんは、どこを見ているのか分からない目のまま、カーテンを隙間なく閉じた。階段を下りてくる音は聞こえてこない。

小さく、弱々しく笑いながらも生きていたお姉さんは、もうどこにも居ないのだと悟った。お姉さんは病気に食い散らかされたのだと。もし。もしも、あの幼虫が綺麗なアゲハチョウになっていたら、そもそも私が無責任なことを言わなければ、お姉さんはまだ笑っていたのだろうか。

ずっと考えている。