泣き腫らした目と、赤く色づいた頬が印象的な少年だった。健康的な肌に一瞬似合うように見えるその赤は、反対に心の不健康を表したもので、僕の呼吸を一瞬止めるのには十分な色だった。レジに置かれた商品のバーコードを読み取る。百と消費税でほぼ何でも買える店に勤めている僕は、その商品を読み取りながら密かに動揺した。そして左腕の腕時計をちらりと見やって、時計を確認する。決められている休憩まではあと三分。普段の勤務態度からすれば大きな三分。僕はレジを済ませると、エプロンを脱ぎながらバックヤードへと走った。空いている時間帯である。学制服なんて、普段は見ない時間帯だ。僕は店から出ると、先程の少年の背を探した。まだ遠くには行っていないはず。人混みができるほど都会じゃない。少年はすぐに見つかった。背を丸めて、トボトボという擬音がよく似合う歩き方をしている。僕は駆け寄った。休憩が終わるまでには店に帰らないといけない。

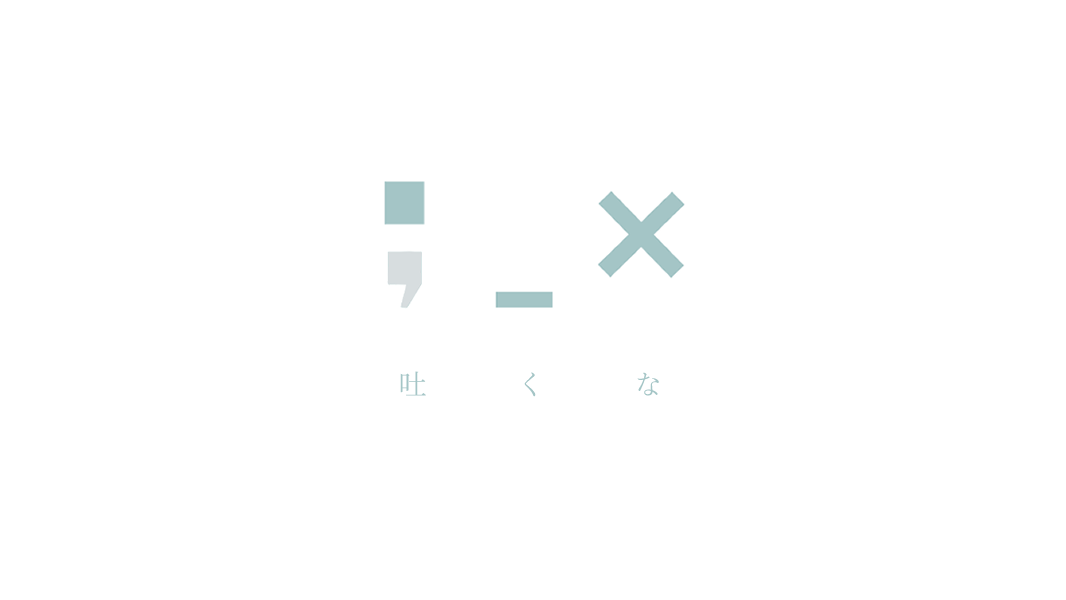

「吊るには向いてないぜ、そのロープ」

少年は振り向いた。こんな声のかけ方で自分の事とわかったのだから、心当たりがあるのだろう。色素の濃い強い瞳が、俺を捉えた。キツい印象の目元はやはり赤く腫れぼったい。少年が口を開く。

「知ってるよ」

のんびりと、掠れた声でこう続いた。

「前も、失敗したもの」

「じゃあなんでそのロープを?」

僕がにこりと笑いかけても、少年の口角は動かない。百円と消費税だけで買える細いロープだ。首を吊るにはちと弱い。

「死にたくないから」

少年は淡々と告げた。僕はそれに対してにこやかに、そうにこやかにを心がけて「わかるよ」と返す。

「君、この間も買いに来てたもんな」

「お兄さん、俺のストーカー?」

「毎回ロープだけ買いに来る学生服なんて、記憶に残るだろ」

「……」

少年はあからさまに怪訝な顔をした。

「レジの店員がそこまで見る? 普通」

「僕はすこし普通じゃないお兄さんだからさ」

少年は、止めていた足を動かし歩き出す。僕の話にはもう興味がないようだった。その猫背に声かける。

「うまく死ねたら教えてくれよ」

「うまく死ねたら教えられないよ」

■

少年がしゃがんでいた。学生服に赤いマフラーをして、冬に溶け込むように小さくなっていた。僕の勤める百円均一ショップの出入り口その自転車置き場の隅に彼はしゃがんでいた。仕事終わりで足の軽くなっていた僕は彼の元にすぐに近づいていって、その顔をのぞき込んだ。ほっぺが赤いのは寒さからか、それとも涙の跡か。

「やあ少年、ここにいるって事は失敗したのか」

少年は僕を見上げて、それからゆっくりと頷いた。

「落ちたと思った。でも目が覚めたらロープが解けてたんだよ」

「どうして?」

「結び目を弱くしたから」

「へえ」

弱かったから、ではなく、弱くしたから。少年が立ち上がる。そうすれば彼は僕よりすこし背の低い、いや、成長期で抜かれるかもしれない。とにかく僕より背の低い彼の、マフラーを手にかけ引き抜いた。赤いマフラー。手触りは悪くない。

「なに?」

睨みつける少年の、首元のアザを見る。何度も何度もロープで締め付けて、死ぬ直前でそれをやめる。ロープが解けた。ロープが切れた。そんな言い訳を繰り返した跡が、学生服のシャツから顔を覗かせていた。

「死にたくないから、繰り返しているんだろ」

傷ついた跡はどこにも残らないから、自身の体に証拠を残しているんだろう。マフラーを返すと、少年はおとなしくそれを首に巻き直した。

「死にたくないよ、死は救いなんかじゃないもの」

「でも、その傷に救われてるのか?」

少年は何も言わなかった。ただ吐き出したらしい息で口元が白んだ。

「寒かったろ、自販機でコーヒーでも買ってやるよ」

「……甘いのがいい」

少し歩いて、財布から小銭を取り出し自販機に突っ込んだ。押したボタンはコーヒーとミルクコーヒー。後者を少年に差し出すと、彼は素直に受け取った。僕が出てくるのを待っていたのだろうか。一度引き止めただけの僕を、寒い中、一人で、小さくなって。缶を開ける音がする。少年がミルクコーヒーに口をつけた。それからのんびりと飲み込んで、のんびりと口を離す。

「お兄さん、練炭ってどこに売ってるか知ってる?」

■

車のエンジン音が響いている。助手席に少年を乗せて、信号が青に変わるのを待った。エアコンがきいているというのに車内はなかなか温まらず、冷えた指先でこれまた冷たいハンドルを握るのは拷問のようだ。隣の彼だって、手のひらをすり合わせて暖を取ろうとしている。生き地獄。それは言い過ぎかとも思ったが、案外そうでもないのだ。この世の全ては、そうと自覚してしまえば全てが面倒で、生きづらい。朝布団から起き上がるのだってひと苦労、尿意を感じたらトイレに行かなければならないし、そもそも食べ物を口にしなければ死んでしまう。仕事だなんて一言で言うけれどやることはひとつじゃないし、そもそも仕事だけしていればいいわけじゃない。バックヤードでの相槌に、休憩を終わる事を告げるタイミング。ああ面倒だ。全てが面倒で、怠い。呼吸ひとつをとったって、意識してしまえば途端に下手くそになる。面倒なんだ、全部。信号が青に変わったので、アクセルを踏んだ。

「レトロな車だね」

少年が口を開いた。僕は笑いながら「古いだけだ」と返して、そうしたらすぐに会話が止む。何か話さなくては、とは思わなかった。いずれ車は僕が住むアパートの駐車場へと到着する。

「それよりいいものって、なに」

少年はシートベルトを外しながら、物珍しそうにアパートを見上げた。

「急かすなって、すぐ見せてやるよ」

車から降りると、アパートの階段を登る。錆びた階段は僕達が歩くのに合わせて軋んで砂埃を落とした。ポケットから鍵を取り出して、鍵穴に指して回す。ドアノブをつかんで、回して引く。少年に先に入るよう促すと、彼は素直に玄関へすすんで、靴を脱いで家にあがった。

「きたない部屋」

「うるさいな」

少年に続いて、帰宅する。きたないと言われても反論の出来ない部屋だ。キッチンには二日前の皿が残っているし、洗濯物なんか一週間は畳めていないで積みっぱなし。爪先で蹴ったものを見てみれば、空き缶が玄関まで転がってきていた。後ろ手に鍵を締めた。少年は突っ立っている。

「ちょっと待ってろよ」

タンスの中の小瓶からカプセルをふたつ、取り出して少年に差し出した。差し出されたそれが何かわからないのか少年は、首を傾げて僕を見る。

「手伝ってやるよ。練炭、丁度買ってたんだ」

目を見開く彼に、やさしくを心がけ微笑みかけた。

■

「そういや、カプセルはどうやって飲ませたんだ」

手袋につつまれた手で、重たい玄関の扉を締めた。マスクを外しながらすぐにその場から離れる。少年はマフラーで口元を隠したまま、慣れた手つきで鍵を閉めてからついてきた。このまま僕の家まで来るんだろうか。そうか、今日帰る家はないのだから、そうか。泊めてやらねば。少年の声が背から響く。

「夕飯のスープに混ぜた」

「ああそう。まあ少しの隙間なら大丈夫だろ、あの量なら」

練炭を焚いた。少年の家のリビングで。夕飯を囲いながら眠る少年の両親を前にして。豪華な食卓だった。ハンバーグに、ポテト、付け合せの野菜、コンソメの香るスープに、まだ湯気がたっていたご飯。はたから見れば幸せそうな家族なのだろうと思った。だからこそ、少年の首のあざに誰も気が付かないでいたのだろうと。マフラーを退けたすぐそのにあるのに。首を吊り続けた自傷行為の跡があるのに。

「手伝ってくれて、ありがとう」

「成功するかはわからないぜ? 逃げられるかもさ」

「俺は未成年だからいいの」

「僕は?」

「お兄さんは……手伝ってくれただけだから」

「適当だな」

少し歩いた道路の端に車が止めてある。少年が言ったのに習いレトロといえば聞こえがいいが、後ろがちょっぴりへこんでいるし、何にぶつけたのかも覚えていないし。僕が運転席に座ると、少年は助手席に乗り込んだ。あのさ、と呟かれた声は、マフラーにこもって聞き取りにくい。

「お兄さんは、どうして死にたいの」

エンジンをかけた。うるさいくらいのエンジン音が、少年の声にかぶらなかった事が憎たらしい。

「なんで僕が死にたいと思っていると思った?」

「死にたくない人間は睡眠薬も練炭も持ってないでしょう」

「まあ、そうか。そうだよな」

夜の道路は静かである。すれ違う車もないのは都合がいいのか、悪いのか。考えた。死にたい訳とは。世界を否定する事も自分を否定する事もいくらでもできる。ただ死にたいんだよなんて言っても、死が救いだと思っていないやつには届かないだろう。信号が黄色に変わった。僕は深くアクセルを踏んだ。

「天国を信じてるんだよ」

嘘つき、と目が言っている。